한국 부동산, ‘돈 잔치’ 끝났다

빚으로 만든 거품, 시한폭탄 돼

정상화 첫단추는 시행·시공 통합

난잡한 개발과정 뿌리채 뽑아내야

(CNB뉴스=도기천 편집국장)

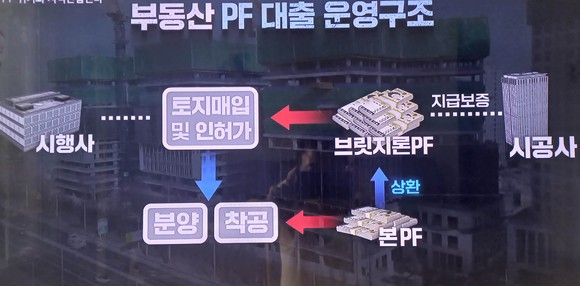

토지매입, 인허가, 브리지론, 지급보증, 본PF, 분양대행, 착공…

한국에서 아파트를 짓고 분양하려면 이렇게 복잡한 과정을 거쳐야 한다. 최근 한국경제의 뇌관이 된 부동산 PF(프로젝트파이낸싱)는 이처럼 엿가락처럼 얽힌 구조 속에서 발생했다. 서로 엮여 있다 보니 어느 한 부분만 안풀려도 전체가 올스톱 된다.

PF는 은행 등 금융사가 특정 프로젝트의 사업성과 장래 현금흐름을 보고 자금을 빌려주는 금융기법을 이른다. 뚜렷한 담보 없이 개발사업의 청사진만 보고 막대한 자금을 투입하는 것이다.

그럼에도 부동산 호경기 때는 모두가 좋았다. 청약경쟁률이 기본 수십대 1이고, 입지 좋은 곳은 수백대 1이 예사였다. 대형건설사 브랜드 푯말만 꽂으면 완판되던 게 불과 2~3년전 일이다. 묻지마 청약, 로또 분양, 떳다방, 영끌 같은 단어가 부동산뉴스란을 덮었다.

시행사 건설사 금융사 모두 막대한 이익을 챙겼다. 어느 한쪽이 꼬이더라도 문제될 게 없다. 가령 건설사(시공사)가 지급보증(PF보증)을 꺼리면 번호표 뽑고 대기 중인 다른 건설사로 바꾸면 그만.

급조된 시행사는 대형건설사를 등에 업고 천문학적인 대출을 일으켰다. 짓기만 하면 완판되는 데다 대기업이 채무보증 선다니 금융사들 입장에선 망설일 게 없다.

이렇게 마련된 PF자금은 부동산 거품을 키웠다.

PF는 크게 브릿지론과 본PF로 나눠지는데, 분양금이 들어오기 전까지가 브릿지론, 분양이 시작되면 본PF로 전환된다.

특히 문제 되는 건 브릿지론이다. 착공과 분양 이전에 대출이 이뤄지다 보니 그만큼 리스크가 크고 이자가 비싸다. 최근 금리가 크게 오르면서 이율이 연15~20%에 이른다.

이렇게 높은 이자를 주고 조달한 자금으로 돈잔치가 벌어졌다. 시행사는 시세보다 높은 가격에 개발할 토지를 매입하고, 온갖 명목의 경비를 만들어 지출을 늘렸다. 심지어 개발사업 과정에서 뒷돈이 오가고 로비가 벌어지기도 한다. 지난 대선 판을 뒤흔든 ‘대장동 게이트’는 빙산의 일각일지도.

이는 고스란히 분양가격에 전이된다. 부동산R114에 따르면, 지난 2020년 3.3㎡당 2646만원이었던 서울 아파트의 평균 분양가는 지난해 3508만원으로 무려 32.6%나 치솟았다.

시행사→건설사→금융사 순으로 망한다?

이런 거품은 부동산 경기가 침체 되면서 부메랑이 되고 있다. 미분양이 크게 늘자 시행사들이 줄줄이 파산하고 있다. 분양금으로 이자와 공사비를 충당해야 하기에 버틸 여력이 없는 것이다.

시행사의 빚은 고스란히 지급보증을 선 시공사가 떠안게 된다. 건설업계 도급순위 16위였던 태영건설의 워크아웃은 채무보증 때문이었다. 업계 추산으로 태영의 PF보증 규모는 4조5천억원에 이른다고 한다. 국토교통부 건설산업지식정보시스템(KISCON)에 따르면, 올해 들어 지난 21일까지 폐업한 건설사는 611곳에 이른다. 최근 한국경제인협회가 삼성물산·현대건설·대우건설·현대엔지니어링·GS건설 등 5대 건설사를 비롯, ‘매출 500대 건설기업 자금사정 조사’를 실시한 결과 응답기업의 76.4%가 영업이익으로 이자비용을 감당할 수 있는 임계치를 넘었다고 답했다. 업계에서는 ‘4월 위기설’이 돌고 있다.

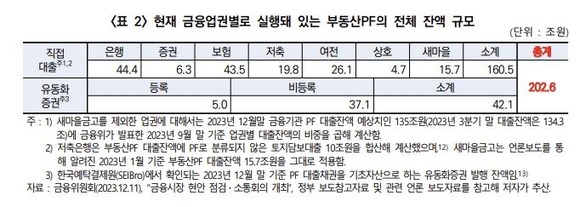

시공사가 손을 들게 되면, 그 다음은 금융사 차례다. 업계에서는 캐피탈·저축은행·증권사·새마을금고 등 제2금융권이 브릿지론 상태에 물린 자금이 최소 30조원에 이를 것으로 보고 있다. 본PF까지 포함하면 200조원이 넘을 것으로 추산된다.

이는 아파트에 국한된 얘기며, 통계에 잡히지 않는 지식산업단지, 오피스텔, 빌라 등을 합치면 추정조차 힘들다.

무엇보다 가장 큰 피해자는 수분양자들이다. 공사가 중단되거나 입주가 지연되면 막대한 손실을 입을 수밖에 없다. 시행사를 상대로 소송을 걸어도 건질 게 없는 경우가 대부분이다. 자기자본 없이 급조된 시행사를 상대로 투자금을 회수한다는 건 불가능에 가깝다.

공사가 중단된 지식산업단지, 주상복합 등 비(非)아파트까지 포함하면 전국적으로 수십만 가구의 수분양자들이 밤잠을 설치고 있다. 결국 이런 상황은 한국경제의 시한폭탄이 됐다.

건설사는 시행사 뒤에 숨지 마라

이런 악순환을 근본적으로 끊어낼 방법은 없을까? 의외로 답은 간단하다.

우선 시공사와 시행사를 따로 두는 현행 ‘시행사 제도’부터 철폐해야 한다. 건설사가 직접 시행·시공 모두를 맡게 되면 브릿지론 과정이 사라지게 된다. 건설사가 직접 금융사에서 자금을 끌어오게 되므로 회사 신용도에 따라 금융비용(금리)이 크게 낮아질 수 있다.

각종 부대비용 또한 기업회계 기준에 맞게 지출되므로 상당부분 절감될 수 있으며, 수분양자 또한 건설사를 보고 분양받게 돼 상대적으로 안심할 수 있다. 공사지연, 사업백지화 등 피해가 발생하더라도 해결하기가 지금보다는 쉬울 것으로 예상된다.

분양가 인하 효과도 기대된다. 절차·과정이 단순하고 투명해지므로 그만큼 사업비용이 줄어들 것이기 때문이다.

사실 현행 시행사 제도는 세계적으로도 보기 힘든 한국 특유의 제도다. 국내에서도 IMF외환위기 전까진 건설사들이 시행사들의 역할인 부지매입에서부터 분양까지 모든 절차를 진행했었다. 그런데 토지매입 비용이 건설사들의 부채로 잡혀 IMF의 기업평가에 나쁜 영향을 끼치자 시행사 제도가 탄생했다.

구제금융을 벗어난지 30년 가까운 세월이 흘렀는데도 아직 이 제도가 유지되고 있는 데는 또다른 이유가 작용하고 있는 것 같다.

시행사가 대형건설사의 ‘방패막이’ 역할을 해온 측면이 있기 때문이다. 개발사업 과정에서 문제가 생기면 우선 시행사가 총대를 멨고 건설사는 뒤로 빠져 시간을 벌 수 있다. 각종 법적 책임도 1차적으로 시행사가 지게 되므로 브랜드 이미지 타격이 덜 하다. 이런 ‘누이 좋고 매부 좋고’ 식의 사업구조가 결국 엄청난 버블을 가져왔다.

따라서 부동산 거품을 걷어내는 첫 단계가 시행사 제도의 철폐다. 건설사는 시행사 뒤에 숨지 말고 PF사태에 대한 책임의식을 갖고 문제해결에 나서기 바란다.

윤석열 정부는 더 늦기전에 제도 개혁을 적극 검토하기 바란다. 소잃고 외양간 고치는 격이란 생각도 들지만 외양간이라도 고쳐둬야 다음 소가 잘 자랄 수 있다.

(CNB뉴스=도기천 편집국장)

![[유통통] 유통가 장악한 ‘이것’…‘두쫀쿠 열풍’의 명암](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769488418_176x135.jpg)