법원 ‘손가락 실수’, 그룹 지배구조 흔들어

전문가들 “법조판 팻 핑거”…결과 변할 것

노태우-SK家 ‘비자금’ 공방은 또다른 변수

(CNB뉴스=도기천 기자)

“10억을 버신 줄 알았는데 알고 보니 1억이었군요. 1억으로 정정할게요. 하지만 세금은 그대로(10억 기준) 입니다.”

대구에서 제조업에 종사하고 있는 김길태(가명) 사장이 매출에 비해 세금이 과다하다며 정정청구를 했다. 세무서가 다시 조사해보니 매출이 10억이 아니라 1억이었음이 밝혀졌다. 한 세무공무원의 단순 오기(誤記)로 벌어진 일이었다. 그럼에도 세무당국은 애초 부과한 세금을 그대로 유지하기로 했다.

이게 말이 되냐구? 물론 이런 일은 현실에선 가당치 않다. 필자가 꾸며낸 얘기다.

하지만 대한민국 재계 순위 2위인 SK그룹의 총수 개인 재판에서 이와 비슷한 일이 벌어지고 있다. 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 간의 이혼 소송 얘기다.

최태원-노소영 ‘100원 전쟁’의 서막

스토리는 대략 이렇다.

지난 5월 30일 항소심 재판부는 “최 회장이 노 관장에게 재산분할로 1조3808억원을 지급하라”로 판결했다. 최 회장이 1988년 노 관장과 결혼한 이후, 노 관장 부친인 고 노태우 대통령이 SK의 뒤를 봐줘서 회사가 급성장한 것이기에, 이에 상응하는 재산을 노 관장에게 떼주란 얘기였다.

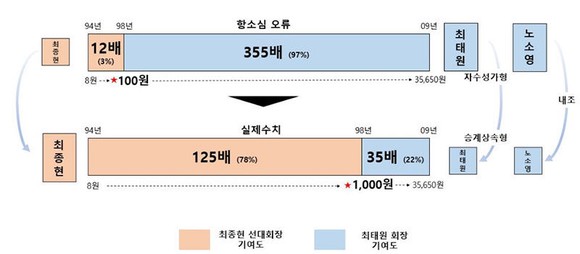

그런데 재판부는 1조3808억원의 산출 근거를 SK그룹 지배구조 정점에 있는 SK㈜의 모태가 되는 회사인 SK C&C(옛 대한텔레콤)의 가치 증가분에서 찾았다. 재판부는 선대회장(최 회장의 부친 최종현) 시절에 SK C&C의 주식가치가 12.5배 커졌고, 최 회장 시절에 355배 증가했다고 봤다. 최 회장이 경영권을 넘겨받은 이후 회사가 급성장한 것은 노 관장 측(노태우)의 기여가 컸기 때문이라는 게 재판부의 판단이다. 이 논리에 따라 재산의 35%(1조3808억원)를 노 관장에게 주라고 한 것이다.

하지만 재판부는 판결이 있은 지 18일 만에 판결문을 수정했다. SK 측이 제기한 판결문의 오류 부분을 받아들여 1998년 대한텔레콤의 주식 가격이 주당 1000원인데 100원으로 잘못 계산했다고 인정한 것.

이에 따라 최 회장과 선대회장의 기여분이 각각 355배와 12.5배에서 각각 35.6배와 125배로 뒤바뀌게 됐다. 이렇게 되면 최 회장을 내조한 노 관장의 기여도 또한 달라지게 돼 재산분할 금액이 크게 낮아지게 된다.

계산 오류 맞지만 판결금액은 그대로…“이해 안 돼”

그럼에도 재판부는 판결 금액을 그대로 유지했다. 그러면서 납득하기 힘든 주장을 폈다.

재판부는 이례적으로 입장문을 내고 “원고와 피고가 혼인한 1988년부터 올해 4월 16일까지 최 회장 부친(최종현 선대회장)에서 최 회장까지 이어지는 경영활동에 관한 ‘중간 단계’의 사실관계에 관한 계산 오류를 수정한 것”이라며 “이는 재산 분할 기준 시점인 올해 4월 16일 SK 주식 가격인 16만원이나 구체적인 재산 분할 비율 등에 실질적인 영향을 미칠 수 없다”고 주장했다.

최 회장 측은 강하게 반발했다. 잘못된 수치에 근거해 재산 분할 비율을 산정했으므로 판결 자체가 무효라고 주장하고 있다. ‘산식 오류→잘못된 기여도 산정→재산분할 비율 확정’이 이뤄졌으므로 원천 무효라는 것.

한 발 더 나가 최 회장 측은 지난달 24일 재판부의 판결문 수정에 불복해 ‘재항고장’을 제출했다. 차라리 대법원이 오류가 포함된 판결문 그대로 판단해달란 취지다.

전문가들 사이에선 “최 회장이 오죽하면 저러겠나”라는 말이 나온다. 한 대형로펌 소속 변호사는 CNB뉴스에 “재판부는 잘못된 수치에 근거해 최 회장이 승계상속한 부분을 과소 평가하면서 최 회장을 사실상 ‘자수성가형 사업가’로 단정했고, 노 관장이 자수성가에 큰 도움을 줬다고 봤다”며 “하지만 재산 분할 판단에 있어 가장 기초가 되는 숫자에 중대 결함이 발견된 이상, 이 논리는 더이상 성립되지 않는다”고 지적했다.

이번 재판을 주시해온 재계에서는 ‘법조판 팻 핑거’라는 얘기까지 나온다.

팻 핑거(fat finger)는 주식시장에서 증권사 딜러들이 자판보다 굵은(fat) 손가락으로 버튼을 누르다 숫자를 잘못 입력하는 실수를 뜻한다. 천문학적 금액이 오가는 시장에서는 사소한 실수가 투자자들에게 막대한 피해를 입히고 증권사를 문 닫게 만들 수도 있다는 의미다.

실제로 이런 일은 심심찮게 벌어진다. 대표적인 예로 2013년 한맥투자증권의 파산이 있다. 당시 한맥투자증권 직원이 옵션 가격의 변수가 되는 이자율을 ‘잔여일/365’로 입력해야 하는데, ‘잔여일/0’으로 입력해 터무니없는 가격에 매도·매수 주문을 냈다. 주문 실수로 한맥투자증권이 입은 손실액은 462억원에 달했고, 결국 문을 닫았다.

2005년에는 일본의 대형 증권사 미즈호증권에서 직원이 61만 엔짜리 주식(제이콤) 1주를 팔려다가 이 주식 61만주를 1엔에 내놓은 사건도 있었다. 직원의 실수로 주식은 하한가로 치달았고, 도쿄 증시 자체가 폭락했다. 회사가 떠안은 손해는 400억엔(약 3400억)에 달했다.

이번 최 회장 재판에서도 법원은 1000원을 100원으로 잘못 계산했다. ‘0’ 하나의 차이일 뿐이지만 기재 오류로 인해 최 회장과 선대회장의 기여도 차이는 100배로 벌어졌고, 이로 인한 잘못된 재산분할 결론이 기업의 지배구조에까지 영향을 미치게 됐다.

재산 분할을 전문으로 다루는 한 중견 회계사는 CNB뉴스에 “통상 피고·원고 모두 각자 회계법인을 통해 재판부에 주장의 근거가 되는 회계자료를 제출한다”며 “재판부는 이 자료를 고려해 판결을 내리게 되는데, 이 과정에서 대형 실수가 발생한 것은 법원 실무자의 오기(誤記)에서 비롯됐을 가능성이 높아 보인다”고 말했다.

분할 액수 낮아지겠지만…정경유착 오명은?

이 같은 상황을 종합해보면 향후 재판에서 재산분할 금액은 원심보다 상당 부분 축소될 것으로 보이지만, 이와 별개로 노태우 대통령과 SK가(家) 간의 관계에 관한 진실공방 또한 치열할 것으로 예상된다. 법원의 ‘숫자’ 실수로 인한 파장이 커지면서, ‘SK 비자금설’은 일단 수면 아래로 가라앉은 상태다.

노 관장 측은 1990년대에 부친인 노태우 대통령의 ‘비자금’ 가운데 약 343억원이 최종현 선대회장과 최 회장에게 전달됐으며, 1992년 증권사 인수, 1994년 SK 주식 매입 등에 사용됐다고 주장하고 있다.

반면 최 회장 측은 SK그룹에 비자금이 유입된 적이 없으며, 이는 1995년 YS(김영삼 대통령)의 6공 비자금 수사 때도 확인된 사실이라고 반박하고 있다.

또한 노 관장 측은 ‘대통령의 사위’라는 후광이 최 회장이 그룹 총수로 올라서는 데 크게 작용했다고 주장하지만, 최 회장 측은 오히려 ‘대통령 사돈 기업’이라는 낙인이 찍혀 불이익을 받았다고 항변하고 있다.

<한국재벌사>의 저자 이한구 전 수원대 교수는 CNB뉴스에 “30여 년에 걸친 SK의 성장사는 한국 현대사의 굴곡과 맞물려 있다”며 “상급법원(대법원)이 노 관장의 재산 몫을 일부라도 인정한다면 이는 곧 노 관장의 부친(노태우)이 SK 성장에 도움을 줬다는 얘기가 되므로, 이 경우 SK가 정경유착의 오명을 벗기는 힘들어 보인다. SK그룹 입장에서는 국민 앞에서 한번은 정리하고 가야할 난제인 셈”이라고 말했다.

(CNB뉴스=도기천 기자)

![[구병두의 세상읽기] “평범한 AI는 가라”…‘피지컬 AI’ 시대 열렸다](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769567731_176x135.jpg)