▲우버 자율주행차 실내 모습. 차량종류는 볼보다. (사진=카네기멜론대학 연구원 조치연씨)

이런 가운데 미국 카네기 멜론 대학(CMU) 건설 IT연구원 조치연(32)씨가 CNB에 지난달 우버 자율주행차(UBER self-driving car)를 직접 시승한 소감을 메일로 보내왔다. CNB가 조씨의 동의를 얻어 탑승기를 재구성했다. (CNB=도기천 기자)

인공지능 ‘로봇 차’ 빠르게 진화

차량공유 빅데이터 자율차에 적용

피츠버그에서 돌발상황 테스트 중

자율주행은 자동차들이 방대한 클라우드 서버 형태의 데이터센터에 연결돼 운전자 없이 스스로 주행하는 시스템이다.

차량에 부착된 센서 등이 도로나 교통 상황, 교통신호 등의 정보를 끊임없이 데이터센터로 보내면 자율주행 알고리즘은 이를 바탕으로 각각의 차에 최적의 경로나 대체 경로를 안내하고, 사고나 무단횡단, 장애물 같은 도로 위 돌발 상황에도 개입한다.

이 데이터센터는 방대한 정보를 취합해 연산작업을 수행하면서 머신 러닝과 딥 러닝을 통해 자율주행 체계를 끊임없이 발전시켜 나간다. 한마디로 거대한 데이터센터가 도로 위의 모든 차를 하나하나 관장하며 스스로 움직이도록 안내하는 체계다.

▲우버 자율주행차 실내 모습. 뒷좌석에 설치된 테블릿(오른쪽) 화면에 각종 기기들이 인식하는 외부 모습이 나타난다. (사진=카네기멜론대학 연구원 조치연씨)

우버의 향후 계획은 아직은 베일속이다. 이 회사의 자율주행차 전략은 사내 어드밴스드 테크놀로지 그룹이 주도하고 있다.

우버는 차량공유서비스를 통해 축적된 센서 융합 및 관련 소프트웨어 시스템을 자율주행 기술에 연결시키는 작업을 진행 중이다. 센스 하드웨어는 여러 부품 공급 업체들로부터 제공받고 있지만, 핵심 소프트웨어는 독자적으로 컨트롤하고 있다.

우버가 세계에서 첫번째로 자율주행차 운행을 시작한 도시는 미국 펜실베니아 주의 피츠버그(Pittsburgh)다. 이곳을 주 무대로 삼은 이유는 크게 두 가지다.

피츠버그는 우선 새로운 기술을 받아들이는 도전 정신이 있는 도시이자, 빠르게 성장하고 있는 도시다. 자동차연구가들은 앞으로 이곳이 미국 내에서 자율주행차가 가장 빠르게 주된 운송 수단으로 자리 잡을 것이라고 예상하는데 주저하지 않는다. 이 도시는 과거 대표적인 철강 도시에서 이제 새로운 기술 기반의 도시로 변모하고 있다.

여기에 더해 피츠버그 만의 복잡한 도시지형은 자율주행차를 테스트하기에 적격이다. 복잡한 교차로와 시장통, 여러 개의 다리와 인터체인지, 꼬불꼬불한 좁은 도로들을 인공지능 로봇이 얼마나 신속하게 판단해서 빠져나가는 지가 포인트다. 잦은 눈·비와 이로 인한 수막 현상과 미끄럼에 어떻게 대응하는 지도 중요한 관심사다. 우버 측은 “자율주행차가 피츠버그에서 달릴 수 있다면 전세계 어디에서도 달릴 수 있을 것”이라고 말한다.

▲우버 자율주행차 실내 모습. (사진=카네기멜론대학 연구원 조치연씨)

각설하고, 지금부터 본격적인 테스트에 들어가겠다. 필자에게 주어진 우버의 실험용 자율주행차는 볼보다. (우버는 주로 볼보와 포드 차량을 이용해 시험주행을 진행한다)

이 차에는 2명의 자동차 운영자(Vehicle Operator)가 함께 탑승했다. 1명은 운전자석에 앉고 다른 1명은 조수석에 탔다.

이날 날씨는 대체로 맑았고 시간은 이미 해가 저문 저녁 8시경이다.

이용자(Rider)인 필자는 뒷좌석에 탑승했다. 탑승 전에 조수석의 운영자가 창문을 내리고 이용자의 이름을 확인한다. 이용자가 뒷좌석에 탑승하면, 운영자는 테블릿 화면의 ‘출발 확인’ 버튼을 누른다. 이로써 우버 여정이 시작된다.

그런데 출발하자마자 자율주행 모드가 곧장 적용되는 건 아니다. 자율주행 모드로 운전을 하는 구간이 있고 그렇지 않은 구간으로 나눠져 있기 때문.

우선 큰 도로변까지는 사람이 직접 수동모드로 운전을 했다. 지금은 실험 단계라 여러 가지 알고리즘을 시험해 보고 있다고 한다.

차는 주변 환경을 LiDAR 센서로 스캔하고 있는데 이는 조수석에 배치된 테블릿의 스크린에서 확인할 수 있다. 자동차 운영자들 말로는 도로와 건물들은 이미 시스템 내에 맵핑(mapping) 되어 있는 상태며, 이를 활용하고 있다고 한다.

▲뒷자석에 설치된 컴퓨터 모니터에 각종 기기들이 인식하는 외부 모습이 나타난다. (사진=카네기멜론대학 연구원 조치연씨)

이 차에는 여러 개의 레이저와 초음파 센서, 지붕에 설치한 회전 라이다(lidar, 빛을 쏘아 거리를 측정), 2D 카메라, 초정밀 GPS 등이 부착돼 있다. 매 순간의 움직임은 이 기기들을 통해 조수석의 운영자에게 전달돼 기록되고 있다. 아직은 시스템이 완벽하지 않아서 사람이 이런 번거로움을 감수해야 한다. 어느 정도 시스템이 안착되면 기기들을 통해 전달받은 정보를 통해 로봇(차)이 스스로 활용하게 될 것이다.

뒷좌석에 설치된 스크린은 이 자동차가 세상을 어떻게 인식하는지를 보여준다. 마치 야간투시경을 착용했을 때처럼 보행자와 도로, 건물 등이 뚜렷이 화면에 나타난다. 투시경과 다른 것은 사물들이 각각 다른 색상으로 구분되어 표시된다는 점이다.

물체에 대한 민감도는 어느 정도 일까? 복잡한 상가 거리로 들어가 봤다. 한 무리의 일행이 옆 골목에서 갑자기 등장했다. 그러자 차는 즉시 멈췄고 그들이 지나간 뒤에 다시 움직였다. 돌발 상황에 대처하는 능력이 의외로 놀라웠다.

▲우버 자율주행차 볼보의 외관. (사진=카네기멜론대학 연구원 조치연씨)

유독 ‘우버’인 이유

이날의 체험을 한마디로 표현하면 우버가 이미 짜놓은 시간표대로 ‘예정된 미래’를 향해 가고 있다는 느낌이다. 그 미래는 시간의 문제일 뿐, 반드시 실현될 수밖에 없을 것이다.

글로벌 자동차 회사들은 수년 내 상용화를 목표로 뛰고 있다. GM이 EV Bolt 기반의 자율주행 차량 대량생산에 성공한 상태며, 포드 또한 2021년에 레벨4 단계의 자율주행차 상용화를 계획하고 하고 있다. (포드는 심지어 변화의 속도가 늦다며 CEO를 경질해버리기까지 했다) 구글과 애플도 완성차 파트너와의 협업에 속도를 내고 있다.

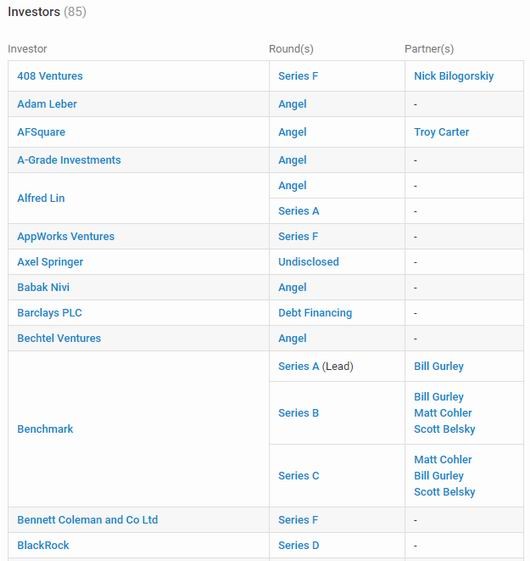

▲우버의 재무적투자자(Financial investors) 목록.

특히 이중에서도 우버의 움직임이 가장 눈에 띈다. 우버는 2015년 2월, 카네기 멜론 대학의 연구원들을 고용해 무인 자동차 개발에 착수, 약 1년 만에 자율주행 택시를 개발했다. 그리고는 공유 형태의 자율주행차를 2021년에 본격적으로 운행시키겠다고 공언했다.

우버가 차량공유 서비스를 내놓았을 때만해도 사람들은 반신반의 했지만 그 시스템은 100년간 지속돼온 기존의 택시 패러다임을 붕괴시켰다. 현재 우버에 투자하고 있는 기업은 85개사에 이른다. 그래서 이번 약속도 허투루 들리지 않는다.

(CNB=도기천 기자)

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_176x135.jpg)

![[유통통] 유통가 장악한 ‘이것’…‘두쫀쿠 열풍’의 명암](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769488418_176x135.jpg)

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_78x71.jpg)