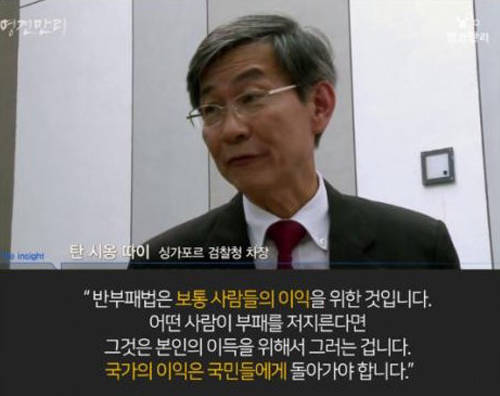

▲부패를 없애기 위한 법 '김영란 법'은 시행됐다. 앞으로는 정경유착 고리를 끊을 수 있는 법이 나오길 바란다. (사진=KBS명견만리 화면 캡처)

지난 6일 시작된 1차 청문회에서 가장 마음에 닿는 말이 있었다. 하태경 새누리당 의원이 구본무 LG그룹 회장에게 “왜 (정부가 하는 기금 요청을) 단호하게 끊지 못하느냐, 어떤 정부든 돈 내라면 계속 내겠다는 것이냐”라고 물었다.

이에 구 회장은 “그럼 국회에서 입법해서 못하게 하세요”라고 답했다.

반박하기 힘든 답변이었다. 이윤을 추구하는 기업의 입장에서 정치권의 압력은 무시할 수 없다. 따르면 이익이 올 수 있겠지만, 거절하면 어떤 방향으로든 불이익을 받을 수 있기 때문이다.

지난 1979년 12.12쿠데타로 정권을 찬탈한 신군부 세력의 재계 탄압을 비롯해 정부에 의해 피해를 본 기업들은 대한민국 과거사에 수 없이 많다.

마음에 들지 않으면 ‘블랙리스트’를 작성해 관리하는 현 정부의 행동을 볼 때, 거절했다면 ‘불 보듯 뻔한 시나리오가 연출 되지 않았을까’라는 생각이 든다.

물론 현 사태에 대해 재벌 총수들이 잘했다는 것은 아니다. 하지만 1차 청문회를 보면서 정경유착 고리를 끊기 위한 시작은 정계에서 앞장서야 된다고 느꼈다.

‘법 만드는 것’은 경제계가 아닌 정계

권력과 부는 항상 함께 이동해왔다. 과거 정부 때도 항상 부정부패는 존재했다. 이제는 ‘비선실세’라는 사람들도 등장해 한 몫하고 있다. 앞으로는 달라져야 되지 않을까.

정계와 경제계 사이 부정의 고리를 끊는 ‘칼’이 준비가 되어야 한다. ‘칼’은 즉 ‘법’이다. 법은 정치인들이 만든다. 만들어지는 과정이 순탄치 않지만, ‘김영란 법’과 같이 사회에 꼭 필요하다고 생각되면 못 만들 것도 없다.

정경유착을 방지하는 법이 있었다면 경제계가 정치권과 부정을 저질렀을 때, 죄를 판별하는 데 있어서도 수월했을 것이다.

이번 비선실세 국정농단 사태를 계기로 정치와 경제의 악순환을 끊을 수밖에 없는 ‘기준’이 생기길 기대해 본다.

![[뉴스텔링] ‘K푸드’ 격전지 된 공항(空港)…누가 웃고 누가 울까?](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769669114_176x135.jpg)

![[민주-혁신당 ‘합당’] ‘찬성’ 28% vs ‘반대’ 40%…12%p 격차로 반대 우세](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260206/art_1769970853_176x135.jpg)

![[이륙 2026] 고강도 쇄신 시동 건 롯데…신(辛)의 한 수는?](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260104/art_1769044731_176x135.jpg)

![[지방선거 여론조사] 민주당이 8년만에 부-울-경 휩쓰나](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769741627_176x135.jpg)

![[유통통] 유통가 장악한 ‘이것’…‘두쫀쿠 열풍’의 명암](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769488418_176x135.jpg)

![[뉴스텔링] ‘K푸드’ 격전지 된 공항(空港)…누가 웃고 누가 울까?](https://www.cnbnews.com/data/cache/public/photos/cdn/20260105/art_1769669114_78x71.jpg)